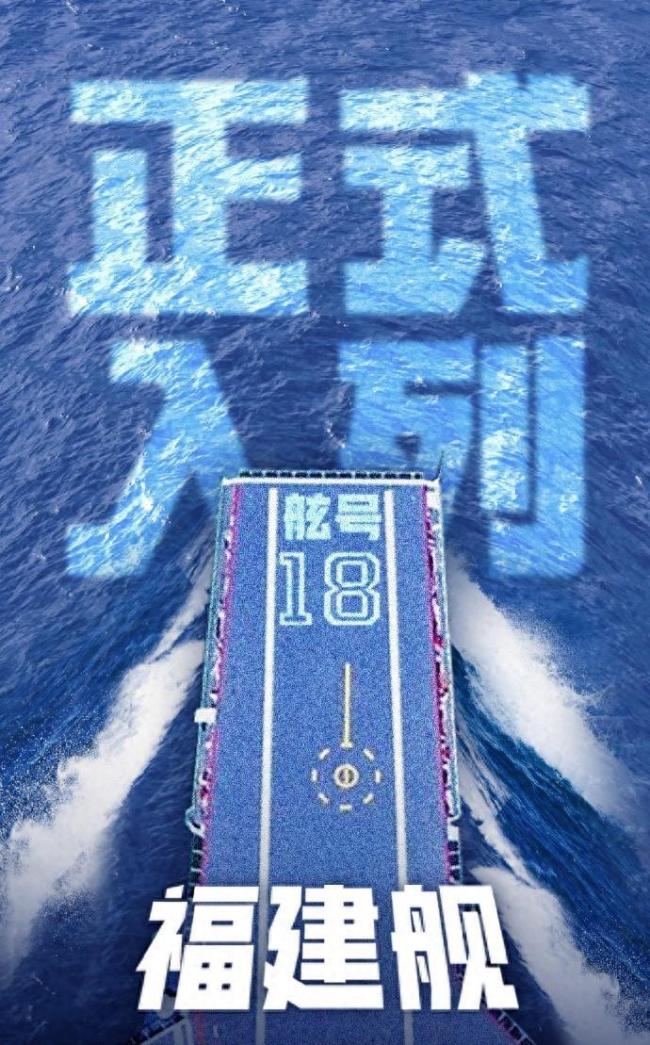

2025年11月5日,海南三亚某军港迎来了舷号18的福建舰正式入列中国海军。这艘完全自主设计建造的航空母舰是中国第一艘采用电磁弹射技术的航母,也是继辽宁舰、山东舰之后的第三艘航母。它的服役标志着人民海军正式迈入“三航母时代”。不同于前两艘滑跃起飞的航母,福建舰的核心突破在于其电磁弹射系统,这一技术让中国成为全球第二个掌握该技术的国家,仅次于美国。

福建舰的亮相不仅增加了一艘大船,还意味着中国航母作战能力从“能起降”迈向“高效能”。舰载机可以满油满弹起飞,预警机、隐身战机、无人机首次实现全体系上舰。2025年9月,歼-15T、歼-35和空警-600已成功完成电磁弹射起飞与拦阻着舰试验,验证了其完整作战能力。这背后是一场静悄悄却意义深远的技术革命。

电磁弹射听起来像科幻名词,其实原理并不复杂。它就像把电动车的电机“摊平”铺在甲板下,形成一条电磁轨道。飞机通过挂钩连接轨道,通电后产生的移动磁场像“无形的手”,在短短2秒内将数十吨重的战机加速到260公里/小时。相比之下,传统滑跃起飞依赖飞机自身动力“冲坡”,起飞重量受限;蒸汽弹射则像老式火车,靠高压蒸汽推动,能耗高、维护难、反应慢。福建舰的电磁弹射能量利用效率达60%以上,是蒸汽弹射的10倍,并且可精准调节推力,轻至无人机、重至35吨的预警机都能安全弹射。

这一技术跨越彻底改变了中国航母的作战模式。过去,辽宁舰和山东舰因无法搭载固定翼预警机,战场感知能力受限。而福建舰可以弹射空警-600,预警半径达600公里,配合歼-35隐身战机,形成“看得远、打得准、隐身突防”的立体打击链。更重要的是,电磁弹射使舰载机出动效率翻倍——单日可弹射超300架次,是滑跃起飞的2.5倍,战机从降落到再次起飞仅需25分钟,作战节奏接近美军先进水平。

福建舰的真正威力还在于它与另两艘航母的协同。三舰将实行“一艘执勤、一艘训练、一艘维护”的轮换机制,确保全年有航母在关键海域保持存在。这意味着中国海军在西太平洋的持续部署时间可从过去每年不足百天提升至220天以上。三舰还可临时组成双航母编队,如2025年6月辽宁舰与山东舰同时前出第二岛链,单日出动80架次舰载机,展示了多舰协同指挥与互为备份的能力。

这种体系化运作正在重塑西太平洋的战略格局。福建舰搭载的歼-15T作战半径达1600公里,配合空警-600的远程预警,可覆盖第二岛链,对关岛美军基地形成有效威慑。它与东风-26反舰弹道导弹、055型驱逐舰共同构建起“海陆空天”一体的拒止体系,压缩外部势力在台海、南海的干预空间。美国智库承认,福建舰的电磁弹射系统在稳定性上甚至优于福特号,连续3000次弹射零故障,而后者仅400次就频繁故障。

对普通公众而言,航母似乎遥远,但其背后是国家科技与工业实力的集中体现。福建舰的中压直流综合电力系统由马伟明院士团队自主研发,不仅支撑电磁弹射,还为未来激光武器、电磁炮上舰预留了空间。这套系统模块化设计,一个单元故障不影响整体运行,可靠性远超美国福特号的交流系统。从船体材料到电子系统,福建舰实现了100%国产化,标志着中国在高端制造、电力电子、材料科学等领域已形成完整自主链条。

福建舰入列不等于立即形成战斗力。专家估计,还需5至8年完成舰机协同、编队战术磨合与飞行员训练。但其战略意义已清晰显现:中国海军正从“近海防御”转向“远海护卫”,从区域存在迈向全球影响。三航母体系不仅是军事资产,更是国家意志的延伸。它不追求霸权,但坚决捍卫主权与海洋权益。

展望未来,福建舰或是中国航母发展的“承前启后”之作。下一代核动力航母已在酝酿,有人-无人协同、高超音速武器上舰也指日可待。六艘航母的远景规划若实现,中国将在西太平洋建立起常态化战略存在。福建舰的入列,不只是一个节点,更是一个信号:中国海军已准备好在深蓝大海上书写属于自己的时代。

大牛证券提示:文章来自网络,不代表本站观点。